El espíritu amerindio aún perdura, en la palabra, en el gesto y en el obraje de los Sabedores indios, y en las realizaciones de aquellos que por haber grabado sus obras en la piedra perdura más allá del silencio”.

El espíritu amerindio aún perdura, en la palabra, en el gesto y en el obraje de los Sabedores indios, y en las realizaciones de aquellos que por haber grabado sus obras en la piedra perdura más allá del silencio”.Fernando Urbina

Entre los apuntes tomados en el Congreso de Bogotá sobre Interculturalidad y Biblioteca Pública, quedó pendiente una exposición -soberbia y esencial- sobre memoria y oralidad por parte de Fernando Urbina, investigador, docente, filósofo y fotógrafo, perteneciente a la Universidad Nacional de Colombia, quien ha realizado innumerables trabajos de campo y artículos sobre temáticas referentes a culturas originarias de América Latina.

Partiendo de la recomendación de un libro de Gabriel García Marquez (La peste del olvido), el autor nos recordó que antiguamente, para los griegos arcaicos, la verdad era lo opuesto al olvido, verdad significaba “no olvidar”. Etimológicamente verdad deriva del término griego aleteia “sin olvido”. Con el tiempo muchas verdades pasaron a considerarse mitos, es decir mentiras. Es hoy que por mitómano se entiende aquel que es aficionado a decir mentiras.

Para el autor lo fundamental varía de acuerdo a cada cultura. A su entender resulta esencial abrirnos a las verdades de los otros proponiendo las nuestras sin apagar las otras. Nos habla de una apertura a las verdades de los otros, una coexistencia de las ideas.

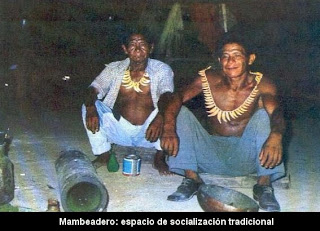

Fernando Urbina reflexionó sobre muchas cosas en aquel evento, propuso la hora del mito, consistiendo en encuentros nocturnos de docentes con abuelos indígenas en medio de la selva amazónica, con la idea de multiplicar los “mambeaderos” donde se puedan contar historias, y resaltó un dato singular: la valoración de la gestualidad como acompañamiento de la oralidad, ya que antiguamente la gestualidad fue considerado el lenguaje primordial que antecedió a la palabra.

Luego hizo referencias al entorno amazónico, su biodiversidad biológica y cultural, la mitología que se ha podido recuperar de la selva (se dice por ejemplo que las mariposas antiguamente se posaban en la cabeza del caimán para contarle historias, y que los hombres, para diferenciarse de los monos, se arrancaron los ombligos para dejar de ser micos, entonces descubrieron que les faltaba el nombre y la lengua, y una vez que lo tuvieron, descubrieron que no tenían historias para contar, y allí radica el sentido de la existencia del hombre, que tenga historias para contarles a los demás, porque toda historia encierra detrás un conocimiento, un aprendizaje).

En otros pasajes del encuentro el autor mencionó, con sabiduría, las propiedades medicinales de la yuca y de la coca, los juncos ontogénicos utilizados por chamanes, las herramientas con que contaban los cazadores y pescadores para sobrevivir en la selva, la flora y fauna con su mitología, sus leyendas y sus cuentos, el arte rupestre (citando grafismos antiguos con referencias a imágenes de hombres sentados -muy recurrente en la iconografía universal- posición o postura que adoptan los hombres para hablar y aprender), al respecto hay muchos trabajos con referencias a mitos, ritos y petroglifos, Don José, un abuelo “mambeador” dio cuenta de 104 variaciones de este tipo de representaciones.

Todos estos conocimientos les fueron dados compartir a Fernando Urbina por los paisanos huitotos y muimanes entre otros, que frecuentó por años y que le llevó a comprender que “el paisaje es un libro que se lee, si se deteriora no se puede leer”.

Todos estos conocimientos les fueron dados compartir a Fernando Urbina por los paisanos huitotos y muimanes entre otros, que frecuentó por años y que le llevó a comprender que “el paisaje es un libro que se lee, si se deteriora no se puede leer”.He aquí una inquietud que tiene relación con la idea de representatividad de las bibliotecas en contextos multiétnicos. Nos dice el autor que las malocas, casas comunales del amazonas, son tenidas como duplicados del universo, duplicados hechos a escala del hombre, pero que comprenden (resumen, sintetizan) la totalidad.

Es el lugar ritual por excelencia, la síntesis Universo-Memoria, donde el abuelo se encuentra sentado en el mambeadero (útero de la madre-maloca), engendrando la palabra, (el saber) a la comunidad humana. Suelen ser frecuentados en rituales (eventos cósmicos totalizadores) como en tareas colectivas de interés comunitario.

Su construcción no puede ser arbitraria, debe respetar la ubicación de las estrellas y realizarse según el criterio arquitectónico indígena, de lo contrario, una maloca puede “deteriorar el paisaje”.

Tuve necesidad de comentar lo siguiente:

En esos espacios, donde no existen bibliotecas y probablemente no exista necesidad de ellas, que un bibliotecario, luego de comprobar en base a sus investigaciones que la cultura oral corre riesgo de perderse y que, siempre atendiendo a su criterio académico y desde una posición respetuosa hacia otra cultura, considera necesario la instalación de una biblioteca en medio de la selva para salvaguardar dicho conocimiento, esa acción, aún contando con buenas intenciones y favoreciendo la recuperación de un patrimonio ¿no deteriora en cierto modo el paisaje?.

¿Debemos pensar bibliotecas como malocas?

Hay una enorme disyuntiva: el corpus de nuestra profesión puede contribuir a preservar información que hace al patrimonio cultural, pero su espacio puede significar una intromisión, un elemento ajeno a la cultura, una imposición desde otra vereda. Es necesario tomar herramientas propias de la descripción densa para entender de qué estamos hablando.

Seguramente la construcción, si resulta aceptada, debería seguir los criterios y fundamentos de una maloca, pero no podría tener un vínculo genuino con la gente, ya que históricamente nunca lo necesitaron.

Si volvemos a Derqui pienso que la instalación de la biblioteca tuvo sentido para qom urbanos, arrancados de sus tierras y costumbres y necesitados de una herramienta que signifique un instrumento de socialización para la cultura. Nunca hubiera tenido sentido, realmente ningún sentido, para los antiguos paisanos. Se busca representatividad y la pregunta es si esta resulta genuina, si el espacio es necesario, si el servicio es pertinente.

La lectura de estos pensamientos de Fernando Urbina reavivaron todas estas conjeturas.

Honestamente andamos buscando las respuestas.

Nota: Las imágenes de esta entrada (Maloka Hembra del cacique Antonio Dimas, comunidad San Francisco – Corregimiento la Chorrera, río Igara-paraná y El mambeadero: espacio de socialización, donde se adquiere e imparte el conocimiento tradicional), pertenecen a un trabajo titulado “La cultura de tabaco y coca: Análisis crítico sobre su reconstrucción socio-cultural, después de la explotación Cauchera”, del autor Norberto Farekatde Maribba. Bogotá D.C. Mayo de 2004.

Volver a la página de inicio.