La literatura publicada asevera que el pueblo wayuu (habita territorios en Colombia y Venezuela) tiene su propio derecho consuetudinario reconocido históricamente (Ley Guajira) como parte del derecho colectivo a la cultura. El complejo sistema, instaurado para garantizar soluciones pacíficas a conflictos jurídicos dentro de comunidades indígenas, tiene en los palabreros o pütchipü'ü a sus dignos representantes. Estos verdaderos jueces de equidad, han orientado sus capacidades apuntando hacia una justicia restaurativa, logrando la conciliación mediante el uso de la retórica, contribuyendo a la paz social y al restablecimiento del orden.

Que interesante sería, para un bibliotecario, generar documentos donde pueda representarse el mecanismo de trabajo de estas personas (mismo sería idóneo pensar a un bibliotecario como palabrero, no en el sentido de mediación ante un conflicto, sino trasladando el significado de esa mediación a la satisfacción de una necesidad por parte del usuario).

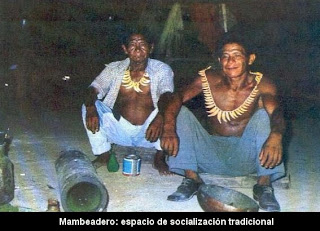

Así como los "mambeadores" o los chamanes, la función de un pütchipü'ü carece de sentido si no posee el conocimiento. Como sucede con los consejos de ancianos de numerosas etnias, se trata de personas con ascendencia moral entre sus congéneres, representan por sí mismos el resguardo del patrimonio cultural, en este caso desde el terreno del sistema jurídico, demostrando en numerosas ocasiones una callada eficacia en los conflictos internos suscitados entre los wayuu.

En el encuentro sobre Interculturalidad y Biblioteca Pública (Colombia) Ignacio Epinayú, Asesor de la asociación de las autoridades tradicionales de la Guajira, quien ha realizado una interesante propuesta metodológica sobre desarrollo de archivos orales, compartió una feliz experiencia sobre modos de transmitir conocimiento. Comentaba que algunos ancianos wayuu, antes de emitir una respuesta, realizaban escrituras simbólicas con un bastón o palo sobre la tierra, luego de un tiempo brindaban la respuesta que el oyente estaba esperando ¿Qué estaba haciendo ese anciano? Estaba hilando un discurso en su mente, ayudándose con el trazado de una imagen, para establecer un hilo conductor que lo ayude a hilvanar la explicación requerida. Su respuesta ya estaba en la tierra. Solo le quedaba verbalizarla ¿algún bibliotecario habrá fotografiado alguna vez aquella simbólica respuesta? (pensemos en la multiplicidad de aportaciones que podría generar un documento de este tipo).

Este hecho nos recuerda una anécdota de un antropólogo argentino con un matrimonio colla, ante una pregunta que no viene al caso, la pareja de ancianos se quedó callada un largo tiempo, cuando el antropólogo pensó que no habían comprendido la pregunta, y a punto de buscar otro modo de formularla, la pareja empezó a hablar contando en detalle lo que habían estado indagando en su memoria, con un conocimiento absoluto de lo que estaban respondiendo. Si el antropólogo hubiera sido impaciente habría deteriorado el posible diálogo.

Esto es más que claro si el que pregunta levanta la vista y observa los cerros, el horizonte, las piedras del camino, el silencio, los cientos de kilómetros que estas personas recorren junto con sus cabras y ovejas para llegar a sus hogares. Se trata de ubicarse en un contexto particular. Numerosas canciones de Atahualpa Yupanqui dan fe de esta apreciación. Es natural que la respuesta se efectúe según el tiempo que cada persona vivencia. En este caso, era la urgencia del antropólogo (viviendo con el vértigo propio de los centros urbanos) lo que estuvo a punto de quedar fuera del contexto que se estaba compartiendo. Era necesario ir a la par, comprender, escuchar, compartir un momento.

Esto viene a cuento sobre el modo de mediación que debería considerar un bibliotecario, si pretende brindar un servicio adecuado según las características socioculturales del colectivo que pretende representar. Ignacio Epinayú ha trabajado diferentes aspectos que hacen al análisis documental en contextos multiétnicos (trascripción de entrevistas, almacenamiento técnico de la información, realización de índices, catálogos y tesauros entre otros), y ha comentado que en algunas entrevistas los ancianos se acompañan de mujeres para corregir lo que se está diciendo, juntos hacen una construcción del saber comunitario, y que de hecho la cocina es el lugar de oralidad por excelencia de las mujeres wayuu, quienes utilizan el espacio para rememorar costumbres y tradiciones de la cultura, recreando a través de la memoria y el lenguaje. Por ende resultaría el primer lugar que un bibliotecario debiera consultar si quiere obtener testimonios pertinentes de las costumbres ancestrales wayuu.

Sin dejar de lado el aspecto técnico, estos conocimientos brindan elementos para entender el valor social del trabajo bibliotecario, aquel que podrá interpretar los datos que, como semillas, los palabreros arrojan al viento. Aquel que podrá registrar ese patrimonio antes de que el mismo viento lo borre. Después de eso queda la memoria y un lento trabajo de recuperación.

Nota: La imagen de esta entrada (un palabrero llamado Nelson Uriana) pertenece a un trabajo de Paola Benjumea Brito

Volver a la página de inicio.

Todos estos conocimientos les fueron dados compartir a Fernando Urbina por los paisanos huitotos y muimanes entre otros, que frecuentó por años y que le llevó a comprender que “el paisaje es un libro que se lee, si se deteriora no se puede leer”.

Todos estos conocimientos les fueron dados compartir a Fernando Urbina por los paisanos huitotos y muimanes entre otros, que frecuentó por años y que le llevó a comprender que “el paisaje es un libro que se lee, si se deteriora no se puede leer”.